«ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО»

(Ruckkehr unerwunscht)

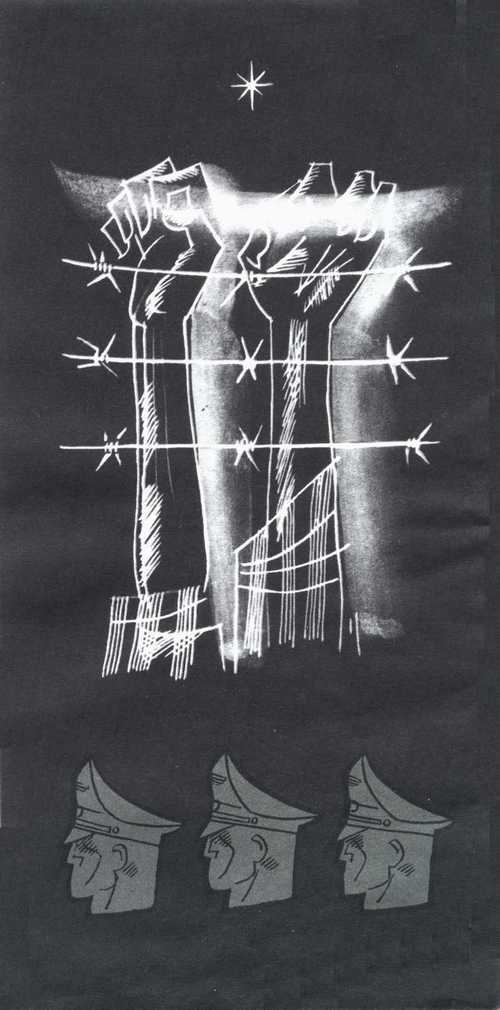

За проволокой Саласпилса

Снег заволакивает ямы,

Полные душ человеческих;

Лайковые перчатки убийц

Клеймят наши жизни

Знаком смерти «RU»

Вагоны,

Разверзнув акульи пасти.

Глотают нас.

Двери забиты гвоздями.

Стали вагоны гробами.

Черный локомотив

Черные космы дыма

По белому полю стелет.

Медленно катафалки

Начали путь к закату.

Нет шопеновского марша,

Нет в печаль облаченных женщин,

Только вороны Саласпилса,

Как тени несчастья,

Над нами простерли крылья.

Каркают вороны: «Обратной...

Обратной дороги не знать...

Умирать...

Умирать...

Умирать!..»

TERRA MALADETTA

(ПрОклятая земля)

Камни,

Только камни,

Серые, желтые, черные.

И ни кусточка,

И ни листочка,

Ничего!

Джулио!

Мир, там внизу,

Так таинственно зелен,

Зелены горы.

Зелены долы, —

А здесь только камни

И лютый лай.

Джулио!

Ты — голос лучистой Италии,

Ты однажды прочел нам

О Голгофе легенду,

О том, как на камни

Три капли крови упали,

О том, как три алые розы

На черных камнях расцветали ...

Где наши розы на этой Голгофе?

Где они?

Где?

Здесь пали Сильвио, Жан, Михаил,

Погибли Ежи, Хозе и Карлис,

Но кровь их из недр не воспрянула розами.

Мертвой осталась голгофа Маутхаузена,

Среди рощ зеленых.

Долин зеленых,

Среди смарагдов альпийских пастбищ.

Почему это,

Джулио?

... Здесь горы прокляты.

Здесь долы прокляты

Людьми и солнцем

На веки вечные.

Терра маладетта!

СМЫСЛ

В звездной пыли,

В песне жаворонка,

В рокоте моря,

Даже в паутине на можжевельнике —

Свой смысл у всех явлений.

Но разве может быть смысл у бреда,

На горе.

За крепостными стенами,

У этой чернокаменной ямы,

Полной людского страдания.

Оледеневшие пальцы надломленных

жизней

Рыхлят песок И ищут ответа:

— Зачем?

Гаснущий голос в полночь

Ищет смысла изувеченными губами.

Голод в ямах глаз разжигает безумье

И смотрит на нас:

— Где смысл!? —

Подлый смысл

Бессмыслицы зла.

ОТДЫХ

Мой тюфяк

Набивала бабушка

Острым душистым сеном,

Он мне снился словно папоротник.

Расцветающий в янову ночь...

В блоке, узки наши койки

И тверды.

Словно камни Штейнбруха.

Мы спим по четыре.

Согнув колени.

Как в банке консервной.

Едва живые

Придем с работы,

А ночь выматывает

Еще хлеще.

Вдруг во мраке

С глухим ударом,

Как мешок с овсом

На пол валится

Чье-то тело.

Это сбросили мертвого,

Живые тоже

Хотят отдохнуть.

ТЯГА К ЖИЗНИ

В обители смерти молчат о смерти.

И только крик

Парит и кружит под крышей блока,

Бьется о твердые кулаки стен:

Жить!

Тяга к жизни —

Сорняк живучий, —

Дает нам силу

Сломить бессилие.

Но должен узник обуздать ее.

Трус выронил золотую уздечку,

И тяга к жизни

Понесла его.

Глазами налитыми страхом,

Под гору.

И подковы паники

Раздавили

Трех товарищей,

Как стекло.

Три

Звонких

Жизни

За одну

Дрянную,

Ничтожную

Душонку труса.

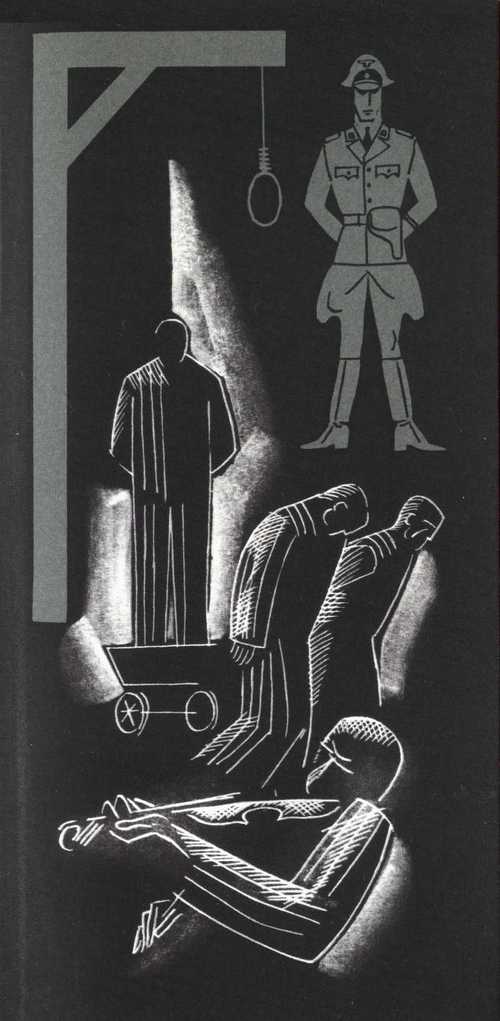

ШТАБЕЛЯ

Дождь хлещет.

А мы кладем.

Кладем,

Кладем,

Как бревна.

Штабеля мертвых

У крематория.

Вчера срубили

Людской лес.

Легки и сухи

Людские бревна.

Они, как хвоя.

Но сердцу тяжко.

Оно не в силах

Поднять их.

Дождь хлещет.

Капо строг,

Капо аккуратен:

Направо — головы,

Налево — ноги.

Ноги в пыли земли советской,

Земли французской.

Земли польской.

Только руки,

Даже мертвые, непокорные,

Здесь ломают симметрию,

Угрожающе тычут в небо

Одубевшие кулаки.

Хлещет дождь.

Слышу стон

Материнской тоски.

СОЧЕЛЬНИК

Снег вспыхнул на гребнях альпийских,

И шепчет покорный судьбе,

Встречая закат, итальянец:

«Спасибо, мадонна, тебе!»

Да, Карло, ты жив, и я тоже,

Хотя по ступеням смертей

Мы карабкались с каменной глыбой,

Окрасив их кровью своей.

И пусть, словно череп оскалом,

Нам эти ступени грозят.

Мы все-таки живы. В закате

Альпийские гребни горят.

И сумрак, как в Гадесе, тени

К нам лагерь теней принесет.

Врата, как дракон, перед нами,

И окрики:

— Стой, кто идет?!

— Вернулась команда Штейнбруха,

Вносим тех.

Кто сегодня убит ...

За мертвыми, за живыми

С грохотом лагерь закрыт.

«Сочельник!»

* * *

Кому не нужны мы?

Даугаве стылой,

В чьи воды зимней ночью

Падают

Нашей юности звезды?

Иль рижским липам,

Что мимо палачей и стражи

Несут нам в черный каземат

Меда аромат?

Иль тем,

Кто в доме опустошенном мерзнет

И ждет нас?

Иль, может только черному стягу,

Над Саласпилсом?

Знай же, черный,

Мы вернемся домой!

ДЕТИ

На меня глядят

Две пары милых глаз ребячьих.

Как давно не смотрел я на звезды.

Моих заскорузлых ладоней касаются

Легкие нежные пальцы ребенка.

Как давно надо мной не падал

С вишен снег лепестков.

Вокруг весь день не смолкает щебет.

Как давно я не слышал воробушка.

Их звали Карелом и Боженой,

И они ждали Своей очереди

В газовую камеру.

— — — —

О какой камень

Разбить мне

Свои бессильные руки?

ЯБЛОКО

В гору тяжка дорога.

Трижды для нас труднее

Дорога на Маутхаузен.

Колонна, как загнанный конь,

Едким потом омыт булыжник.

Колодки скользят.

Но медлить нельзя,

Эсесовец бьет не спрося.

У дороги, как чудо,

Как мамин подарок,

Яблоко.

Юный французик,

Просто мальчонка,

Тянет ручонку:

«Мерси, шери!..»

Пал он рядом с мечтой своей,

Милый комок полосатый.

Сапог наступил на яблоко,

А мне казалось:

Каблук растоптал

Живое сердце.

БАШНИ

Башни зовут:

«Поднимись!»

С высоты далеко все видно:

Над низменной серостью будней,

Над пестрой дымкой желаний,

Над тряской топью болотных

страстей

Поднимись! —

Говорят родные Рижские башни.

Здесь башни другие.

На черных стенах,

Как стервятники — падаль.

Они нас высматривают:

Что мы делаем,

Что мы думаем,

Как мы дышим,

Как движемся.

Их тупые пулеметные клювы

Злобно целятся,

Чтобы первым же вечером

Растерзать

Честное сердце

Старого латыша–рабочего,

Проклятые башни Маутхаузена!

МАУТХАУЗЕН

Маутхаузен, Мордхаузен —

Марш колодников во тьму.

Дантов ад окутан дымом,

День в дыму и ночь в дыму.

На колючем огражденье

Синей искрой вспыхнул ток.

Пальцы мученика ищут

Смерти — и конец жесток.

Маутхаузен, Мордхаузен,

Стонет мир, окаменев.

Сердце в каменных оковах,

Камнем в сердце лютый гнев.

Маутхаузен, Мордхаузен ...

Вой собак и вой сирен.

Призывают день расплаты

Души тех, кто здесь сгорел.

И мы собираем все удары

В единую грозовую тучу

Над Маутхаузеном.

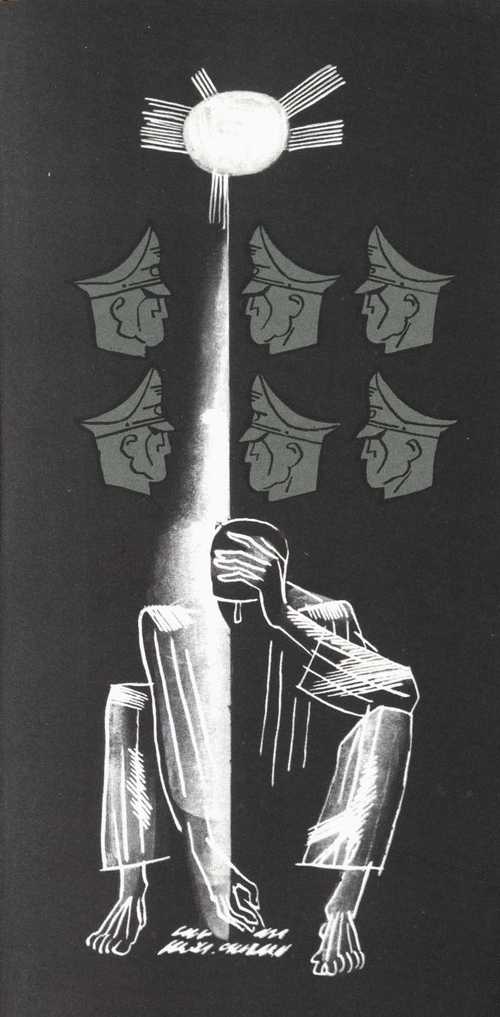

ПРОВЕРКА

— Аппель!..

Аппель!..

Орут как рупоры старосты блоков.

Черная тьма в округе.

Тьма, как смола, в округе,

Только прожекторы бичуют

аппельплац,

Тени виселиц реют над нами,

Пулеметные рыла,

Как псы нас обнюхивают.

— Аппель!

Сколько стоим мы здесь!

Час, два, четыре.

А эсесовцы, знай, считают...

Нет, нам не выстоять.

Сил больше нет у нас.

Нам присесть бы.

Но мгновенно дубинка зоркая

Ставит на ноги

«Мусульман» этих недоделанных.

— Аппель!

Наконец-то Шеренги замерли.

— Шапки долой! —

Комендант — полубог идет.

Что полубог.

Сам Вотан!

Сам бог древних германцев.

Рапорт краток: так и так,

Живых столько, мертвых столько

(Бухгалтерия смерти любит точность).

Бог Вотан дарит улыбку,

Он в прекраснейшем настроении:

Дохнут здорово!

Крематорий свое получит.

Бог любезен — козырнул

И покинул плац павлином,

И плывет мимо камер газовых,

Мимо виселиц,

Мимо скованных узников

В Валхолл.

Мы —

«Шапки надеть!» —

Шлепаем

К своим холодным смердящим нарам.

Finita la commedia.

КЛОЧОК ГАЗЕТЫ

Десять узников, затаив дыханье.

Глядят, как ветер поднял в воздух

Клок газеты:

Клок, невиданный годами,

Ослепителен, как солнце.

Пусть это листок фашистский,

Пусть!

А мы — ого! — Сумеем

Правду выудить между строчек.

Ветер с воли,

Ветер с гордых горных гребней.

Ты пойми нас!

Нас враги лишили крова,

Хлеба, трав, цветов, деревьев.

Пылкого дыханья слова...

Ветер северный, но добрый.

Смелый, мужественный ветер

Кружит, кружит клок газеты.

Он все ближе, он все ближе...

Напрягают мышцы люди:

«Будет!»

Только ветер вдруг рванулся

В сторону

И клок газеты

Перебросил за ограду.

Руки узников повисли,

Протестуют

И бастуют...

Пусть бьют!

СИГАРЕТКА

У меня нашит над сердцем

Красный треугольник

С буквой Л.

Чех коснулся буквы пальцем:

— Латыш!

— Латыш.

— Рига!

— Рига.

— О, Рига! —

И чех мне дарит Сигарету.

Рига! Рига! Рига!

Благословляю луч твой,

Здесь, в черных топях смерти!

КАРТОФЕЛЬНАЯ ШЕЛУХА

Я богат словно Крез, как Рокфел-

лер, почти так же богат, как обер-

капо — у меня есть целая сигарета.

Я могу выйти на черный рынок за

блоком, где можно выменять сига-

рету на все что угодно: судочек супа,

кусочек хлеба, грамм маргарина.

Там снуют организаторы и те, кто

за единственную сигарету отдают

единственную жизнь.

В тот день улыбнулось мне счастье.

Свою сигарету я выменял на миску

прекрасной картофельной шелухи.

Шел я в блок, прижав к груди свое

богатство, вдыхая жадно терпкова-

тый аромат.

Королевская пища!

Несколько кружков шелухи я уро-

нил. Их подхватил и сожрал долговя

зый профессор из Будапешта.

ЛЮБОВЬ

Вдрызг разлетелись опоры шахты,

Вниз рванулась песка лавина,

Она отрезала нас от мира,

В котором мы получали баланду,

Палки и свинчатку.

Нас было четверо и триста граммов

Хлеба на четверых...

И все-таки хорошо:

Тысячи кубометров песка

Отделяли нас

От ног,

Которые давят людей,

Как муравьев.

А среди нас

Дышала мирно

Старая,

Добрая

Смерть шахтеров.

Так тихо только в лесу заснеженном

И в могиле.

И лишь вода сочилась каплями...

Мы растянулись на досках,

Они совсем не пахли кровью,

Они, как раньше, пахли только

Еловым бором.

Полузабытые слова

Над нами реяли, как птицы,

Прилетевшие из разлуки ...

«Первая моя любовь» —

Сказал один вдруг.

И все мы вспомнили

Хрупкость первой своей любви.

«О, как ждать она умела!» —

Второй промолвил.

И мы подумали

О бессмертии ожидания

Всех Сольвейг мира.

«Жизнь — любовь!» —

Изрек третий.

«И я — любовь!» —

Вздохнула старая

И добрейшая смерть шахтеров.

Через двадцать часов

Нас откопала

Любовь товарищей.

СЛОВА

Плывут облака над лагерем:

Черные,

Серые,

Желто-бурые,

Изредка светлые.

Как редкостные мгновенья отдыха

В Штейнбрухе.

Бродят,

Катятся со скрежетом

В нашем лагере слова:

Эсесовец

Мечет слова-свинчатку,

Охранник —

Ржавое слово-колючку,

Капо —

Слова-удары дубины.

Мы молчим.

Но однажды.

Когда я почувствовал вес мотыги,

Когда мотыгу, — о, проклятье —

Больше не поднимали руки,

А глухое биенье сердца

Показалось мне последним,

Друзья подбросили мне слова,

Как ранний ветер

С лугов альпийских, —

И я выстоял.

Братья!

Братья по крови!

Когда мы вернемся с военных дорог,

И Родина буднями мира нас встретит,

Найдете ли вы для людей слова,

Похожие на альпийский ветер?

МЕЧТЫ

Изредка

К нам приходят добрые сумерки,

Сядут у нашего изголовья

С безмолвной лаской.

Мы им свои мечты вверяем.

Бесхитростные, как опилки.

Как пастушьи дудочки.

Шепчем мы сумеркам добрым,

Что сделаем

На свободе,

Что скажем тем,

Кого любим,

И что раньше сказать

Не успели.

Чем глубже мы тонем

В кровавом омуте,

Тем чище мечты

И светлее.

Эх, дьявол!

Неужели Надо издохнуть

Чтобы узнать.

Как надо жить!

ЗАКАЛ

Комкают небо осени

Облака на весу.

За окном

Под дождем

Кто-то точит косу.

Это слышит лишь дед,

Только он даст ответ

На вопрос,

Кто под яблоней

Точит косу!

Вышла смерть на покос.

Наша смерть без косы.

Наша смерть носит черный мундир,

Сапоги ее, лаком блестящие,

Топчут наш обездоленный муравейник.

«Нынче ты — Завтра я!» —

Шепчут узники,

Таская привычную ношу

В крематорий.

Как давно позабыли мы

Светлую боль сострадания,

И рукопожатие дружбы,

И круги

В светлых водах молчания,

Когда мы бросали в них камушки

Радостных дум.

Но есть у нас люди иного закала,

Они сохранили

Под самыми твердыми сводами сердца

Червонное золото гордости,

И толедскую сталь непокорного мужества.

Их не сомнешь.

Они выстоят!

А если падут.

То падут,

Как падают колокола,

До краев наполняя долины

Гудящими небесами.

БЕГЛЕЦ

Сквозь вьюги марта.

По снегу марта

Спешит беглец.

От псов спасаясь,

Он прыгнул в реку,

Где волны ледяные люто

Бичуют тело.

Как плеть гестаповца.

СС обшаривает

Каждую рощицу, каждый кустик.

Беглец карабкается на скалы,

Где эдельвейс цветет на кручах.

И духи гор на тропы с гневом

Обрушивают лавины снега.

У беглеца нет передышки.

За пазухой двести граммов хлеба

А впереди

Две тысячи километров ...

Спешит беглец

Сквозь вьюги марта

По снегу марта.

По вражьим землям

Навстречу Родине,

Туда, где борются его товарищи ...

Держитесь, братцы!

Иду... Иду я ... На помощь ...

ВСТРЕЧА БЕГЛЕЦА

День этот выдался радостным

На черном Олимпе,

Хохочут эсесовцы и те,

У кого на груди треугольник зеленый:

Пойман в конце концов тот,

Кто столько хлопот причинил им.

Ворота железными лапами

Лязгают весело,

Цепи звенят бубенцами

У столбов, извиваясь, как змеи.

Перекладина скрипом приветствует,

Машет льняною веревкой.

Вспорхнула с пластинки песня

О птицах, что не возвратятся.

Воют секстетом собаки.

Тепла еще кровь на их мордах.

Желто-бурой короной дыма

Беглеца дымоходы венчают,

С гиканьем, с визгом вокруг беглеца

Карнавал кружится пестрый.

Бункер хватает его

Чернозубою жадною пастью.

Только в рядах полосатых

В молчанье таится гроза.

Небо жжет каплями сердце,

Горькими, как слеза.

ИЗ ПРОПАСТИ

Леденящая тьма мечет черные

брызги

В лицо.

Лютость безмолвия тянется

К сердцу.

И нет

Ни солнца.

Ни звезд,

Ни времени.

Есть

Только оттиск лба

На сырой стене бункера.

До края света три шага

Да бесконечная беспросветная ночь.

Я один

В бездне страданий.

И я стучу по глухим камням.

Стучу

Тем,

Кто зажжет вечный огонь

Для меня —

Неизвестного солдата Маутхаузена.

ПРОЩЕНИЕ

Все понять —

Значит все простить

М-ме де Сталь.

Он все понимал

И все прощал.

Прощал он ветру.

Терзавшему его лохмотья,

Прощал он вьюгам,

Что жгли в колодках босые ноги,

Прощал камням.

Которые не поддавались лому,

И кулакам,

Что с ног сбивали.

И только нас

Не захотел понять он,

Нас,

Которые не простили

Никому и ничего.

Эсесовец швырнул его

Со скалы «парашютистов»

И прощение разбилось

О вечную издевку камня.

ЗАПОЗДАЛЫЙ ВЫВОД

Жадные трубы разверзли жерла.

Чтобы небо и солнце сожрать.

Жгучим пеплом на нас ложится

Уничтоженных жизней рать.

Как же нам вынести долю рептилий!

Даже у смерти величия нет.

Как же случилось, что небо внезапно

Рухнуло, похоронив белый свет!

Слишком мы скоро мечи на орала

Перековали на голых полях.

Розы растили, когда разрасталось

Бесчеловечье людям на страх.

Кровь на камнях — за ошибки расплата.

Поздно мы, поздно уверились в том.

Немощна наша любовь, не прикрытая

Нашей ненависти щитом.

СЕЛЕКЦИЯ

«... Отстрел!» — говорят охотники.

И лоси гибнут.

«Инъекцию на тот свет!» —

Говорит оберврач СС,

И приходится гибнуть тем,

Кто не может поднять мотыгу.

Оберврач стоит со стеком —

Он сортирует.

И синий мел угодливо пишет

На спинах костлявых

Решение.

В небо неволи жаворонок

Метнул бесшабашную песню,

А на моем плече

Рука Васи дрожит:

Всего только десять голых жизней

До судьбы.

Только шесть...

Две...

Жаворонок обрывает трель.

Черный стек на плече друга:

«Молод!»

На моем плече:

«Годен!»

И синий мел пишет визу

На жизнь!

За блоком солнце роняет в песок

Мельчайшее семя надежд на удачу.

Неужели я плачу!

НИКОГДА!

Земля пылает,

Небо пылает,

Море пылает.

Уходят последние корабли

Из Таллина.

Последний боец последнего взвода

Шлет пулю за пулей

Навстречу черной волне СС,

Не оставив

Последней для себя.

Теперь он лежит

В мертвецкой,

Разбухший, как гора.

Губы, раздутые как кулак,

Перед смертью шептали:

«Никогда!..»

Я возьму с собой это слово солдата

Для всех матерей.

Для всех отцов, братьев, сестер.

Для тех, кто строит.

Кто созидает.

Я вгоню это слово,

Как солдат свою последнюю пулю —

В безумную спешку будней,

В черепашью броню себялюбства,

В склизкую стену равнодушия,

Чтобы больше не было

Маутхаузенов,

Людей — оборотней

И моря крови

Никогда!

ОТБЛЕСК

Счастье! Счастье!

Нет абсолютного счастья,

Нет и несчастья абсолютного.

Даже в желчно-зеленую мглу

Подчас врывается отблеск

Испытанной радости.

Открытые раны в мертвецких вопят,

Тела больных, как черви корчатся,

Во тьме непроглядной веет заразой,

А нам разрешили

Лежать во дворе на сыром песочке

И умирать на солнышке.

Но солнышко закутало нас

В золотые простыни жизни,

И мы не умираем.

Поэт из Польши

И поэт из Латвии

Слышат, как снова поют облака

В сини безбрежной.

Каждый острым камушком пишет

Строку за строкой.

А закат склоняется над двором.

И читает на сером песке

Стихи о дружбе и о любви,

О заре над Даугавой и над Вислой.

Абсолютной безнадежности нет!

РУКИ

В грубых тяжелых руках

Автомат

У ворот больничного блока.

Белые руки холеных убийц

Проводят эксперимент над нами,

Записывают и списывают людей.

Вчера еще эти руки

Впрыснули

В вены героя Бреста

Бензол.

А у нашего врача,

Клейменного, как все мы,

Ни лекарств,

Ни бинтов,

Ничего.

У него только добрые руки спасенья.

И мы живы.

Даже в омуте безнадежности.

Прозванном нами мертвецкой.

И выживем,

Ибо есть на земле эти руки.

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Лампочка еле мерцает в бараке,

Мгла поглотила альпийские вышки,

В блоке больничном немецким

товарищам

Пишу народные песни латышские.

Стоит на миг оторваться от строчек, —

Темень и смерть вновь глаза мои лижут,

Шел я недолго леском серебристым,

Скрипят мои нары, тверды как

булыжник.

Рысьи глазища опасности смотрят

В окна, и гибелью пахнет отчаянье.

В омут страданий летят, словно листья,

Древние песни — латышские дайны.

РАЙНИС В НОЧИ

Так редкостно светятся звезды

Над синью ночного Дуная!

Я Раулю — парню из Нимы,

Райниса строки читаю.

Устало бредем мы из шахты,

И жизнь в нас закоченела,

И смерть с нами рядом ступает,

И мука и тьма без предела.

Бредем... Так на «Острове мертвых»

У Беклина мука шагала.

Вдруг песню запел итальянец.

Что пел он когда-то в Ла Скала.

И звезды искрятся над нами,

Мигают ночному Дунаю,

И я партизану из Нимы

Райниса строки читаю.

БЕТХОВЕН

Гремит увертюра «Эгмонта»,

Дирижер

В клоунских лохмотьях

Ведет счет

Гнетущим шагам Сарабанды:

Войско герцога Альбы

Топчет цветы в Нидерландах.

Нам позволили видеть.

Как сильные мира сего

Наслаждаются Музыкой.

Бледный фашист в черном мундире

В экстазе —

Бледный эсесовец в черном мундире...

Ночью сегодня по газовым камерам

Распылит

«Циклон Б».

Эх, вы!

Вы жаждете бросить

Бетховена

В Маутхаузен,

Как Тельмана

В Бухенвальд!

Не выйдет!

Бетховенские фанфары свободы

Потрясли неба своды

И подняли нас.

Для которых у входа в Маутхаузен

Высечен вами девиз:

"Niemals wieder!"

ИСКЛЮЧЕНИЕ

Все в порядке.

Есть бур,

Есть капо,

Есть камень,

Сто голодранцев

И стражник — начинай!

Камень привычно скрежещет под буром,

И в лица плюется щебнем колючим,

И стражник, опершись на ограду,

Стоит, как обычно.

И все-таки необычно:

Он с автоматом стоит,

Как с костылем инвалид,

Растерянно смотрит на нас,

Словно мальчик.

Заблудившийся в кащеевой роще.

И вдруг повернулся

Наш стражник,

И ушел.

А с камня нам улыбается смуглая

Буханка хлеба.

А утром к нам с вестью

Влетела синица:

Стражник, из новых,

Успел застрелиться.

ГЕРМАНИИ

Гляжу сквозь колючую проволоку

На родину Гете и Шиллера,

Но дым крематория

Застит глаза мне,

Не вижу я родины Гете и Шиллера.

Прислушался к ветру немецких лесов,

Не Бах ли гремит,

Не трепещет ли Шуман!

Но в лагере жуткие вопли и ругань —

Стирается фуга.

Но в камерах газовых едкие грозы —

И задыхаются «Грезы».

Куда ж ты, страна мудрецов и поэтов,

Исчезла,

В какую ты пропасть свалилась?

Л, может, все это лишь в летнюю ночь,

Только Европе приснилось!

Руку, сломанную в гестапо,

Якоб сжимает в кулак:

«Есть, есть Германия Тельмана!»

Гляжу на него

И светлей на душе:

Rotfront,

Genosse Deutschland!

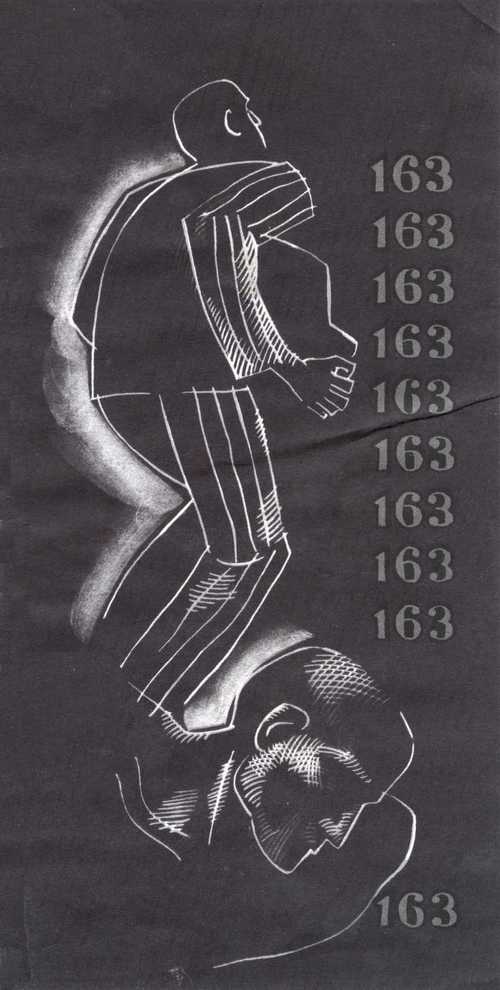

ВЕЧНО ЖИВЫЕ

Я выгребаю их пепел

Из печей крематория.

Башни Риги!

Что вы на запад смотрите?

Вы ждете напрасно,

Они не вернутся, их больше нет.

И мне, как выдохшемуся пловцу,

Осталось камнем пойти на дно.

Но пепел не тонет. Прах этот — люди,

Даже Саласпилс не мог сломить их.

Они мне оставили свое упорство

И свою ненависть.

И я обязан нести мириады

Надежд, несвершенных желаний,

И твердую, как доломит Даугавы,

Веру в свободу.

Эта ноша потяжелей дубов столетних,

Но я должен ее пронести

Сквозь заросли безнадежности Маутхаузена,

Сквозь дни кровавых дождей

По ста шестидесяти трем ступеням смерти,

Через снежное безмолвье Альп

До первой белой березы.

Белой латвийской березы.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Герою Советского Союза

генералу Дмитрию Карбышеву

Мы, словно пни, отупели.

Ослепли от крови и пота.

Нас Штейнбрух швырнул на колени.

Для многих он стал эшафотом —

Ну, что же!

Мы тягостным сном равнодушья заснули...

Тогда его вывели.

А ветер в тот день был как нож нацелен,

И стынь, как сталь раскалена.

А вода лилась.

Лилась, лилась, лилась ...

И лед схватил его,

Как пламя схватило Джордано Бруно.

Вдруг мы опять ощутили муки —

Его муки,

И волю —

Его волю,

И ярость —

Ярость бойца.

В тот день,

Когда ветер был бритвы острее,

К жизни нас подняла

Боль Прометея.

СЕЯТЕЛИ

Тридцать коммунистов на заре расстреляны.

Полдень обуглен в огне.

Над алым закатом пепел стелется.

Ночью палач тонет в вине.

Но со стороны крематория

Добрые ветры посева веют:

Тридцать расстрелянных

Семена человечности сеют

В наши души,

В поникшие травы,

В серый каменный вал ...

Сеятели

Бессмертные,

Как Интернационал.

ПОЮТ ИТАЛЬЯНЦЫ

В тот день они попали

В третий круг ада.

Поздняя осень затмила солнце,

Горные тропы

Дождем искромсаны.

Северный ветер терзал лохмотья

Мокрые, полосатые.

Их в гору гнали с грузом бревен,

А бревна, Словно свинец.

— Шнель, шнель, лигурийский мул!

Они спотыкались,

Вставали,

Таскали

Бревна,

Тяжелые, как свинец.

— Шнель, шнель, лигурийский мул!

Камни сыпались из-под ног.

Бревна

Скатывались, сметая товарищей,

Как увядшие листья.

— Шнель, шнель, лигурийский мул!

Выжили пятеро.

Пятеро сидели у нашей печурки.

Поникшие головы,

Дрожащие руки в ссадинах.

Загнанные мулы Лигурии.

И вдруг

Один запел.

И голос певца напомнил

Надтреснутый колокольчик,

Но мелодия была знойной,

Как солнце Италии,

И стремительной,

Как тарантелла.

То не была "O sole mio!"

Не была "Addio Bella!" ,

То была партизан лигурийских песня.

И больше

Не были загнаны

Те, что ее запели.

В этой песне

Мечи

Звенели.

ОДУВАНЧИК

Камень

Не терпит цвета надежды.

Злые пальцы

Выпалывают зеленые всходы

Вокруг бараков,

На обочинах

И в наших мыслях.

Но мы умеем обманывать

Камень лбов и камень глаз.

В расщелине под караульной башней

Цветет одуванчик.

Светлый, как детство.

Нежный, как минувшее счастье.

Серые колонны катятся мимо

Мглистыми волнами.

Никто не смотрит,

Но каждый видит

Эти лучики золотистые

В черной гробнице душ.

Уходят колонны серые,

Берут с собой свет одуванчика

В шахты,

Где тяжесть гор

Крушит и давит,

Где вагонетки, зубами лязгая,

Хватают жизни.

Маленький одуванчик

Сильнее смерти,

Как любовь.

ПЛАТОК

Мы клали бетон.

Как бинты,

На трещины скал.

Смотрели эсесовцы,

И капо лез из кожи.

Мы бросали бетон,

И капо лез из кожи.

Перед вечером

Он насмерть забил

Андрея,

Который всю жизнь растил

Цветы.

На рассвете

Андрей скончался.

Я взял себе

Его залитый кровью

Платок,

Чтобы жег.

Чтобы в сердце стучал мне,

Как в грудь Уленшпигеля

Пепел Клааса.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Плети

Без устали гонят работу.

Реки пота

Текут к ночи,

Мгла карабкается,

Как медведь.

Девять шкур

С нас хотят содрать.

Мы рубим и роем,

Мы роем и рубим.

Проклятье!

Как хочется жрать!

Спекулянт дразнит хлебом:

«Три сигареты!»

Сам же вчера он

За хлеб этот Марису

Дал одну.

Лом дробит землю.

Гора воет волком,

А гад дразнит хлебом:

«Три сигареты!»

Кто же покончит

С гадиной этой!

Марис прикончил

Гада,

Охранник Убил Мариса.

ВИСЕЛИЦА

Четвертые сутки пустует виселица,

Модная монументальная виселица,

Которая эффектно вписывается

В архитектурный ансамбль

Третьего рейха,

— Пустует.

Обер СС!

Разве вам надоели

Наши тощие шеи?

Разве вас больше

Не корчит от смеха.

Когда нас комически

Корчит в петле?

И вдруг четвертые сутки пусто.

Герр комендант,

Он себе на уме...

Тс!

Он великие думает думы.

Нам, полулюдям, их не понять.

Может, в величии фюрерском

Этот ариец

Виселицу бережет

Для себя!

УДАРЫ

Серая крыса бежит по нарам,

Что ж, пусть!

Мы не бьем ее,

Мы единственные, кто не бьет

Здесь.

Здесь верят всесильному кулаку

И молятся всемогущей плети.

Нам не говорят «Сюда!» —

Бьют.

Не говорят «Прочь!» —

Бьют.

И мы собираем все удары

В единую грозовую тучу

Над Маутхаузеном.

Разве это героизм?

Нет!

Это только Сопротивление!

ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ

Маленький партизан

Был для нас веткой

Из лесов нашей Родины.

Мы берегли его

От капо, от старост,

От всех чертей.

И все-таки

Штейнбрух схватил его,

А кого хватал Штейнбрух,

Тот должен был превратиться

В пепел,

Чтоб черной сажей прилипнуть

К толстым подошвам убийц.

Но мы парнишку не отдали

Жадным утробам печей,

Выбили нишу

В ближнем штреке

И уложили, как в мавзолей.

Пятнадцать разбитых лет.

Рыскали белые клыки.

Мутные глаза, гранитные кулаки,

Но не напали на след.

От их власти

Мальчик спасся.

«Наказать!» — арийский закон гласил.

И нас выгнали под хмурые небеса.

На всю ночь.

До шести.

Л мы как гвардейцы у мавзолея

На карауле стояли,

Чтоб вечным покоем мальчишке была

Эта гробница простая.

И снег

На наши упрямые лбы

Падал,

падал,

падал

И таял ...

ПРОСЧЕТ

Молотом времени в пыль разбита

Ложа императора в Колизее.

Только на мраморном фронтоне

Хитрая злоба

Все еще здравствует в назидании:

«Разделяй и властвуй» —

Для грядущих самодержцев.

Мне, латышу, нашили Л.

Французу Жану — Ф.

Испанцу Хозе — И.

Николаю — Р.

Чтоб знаки эти

Вражда скрестила как рапиры,

Чтоб изранила нас

Смертельно.

Но, нет, рапиры не скрестились.

Когда обрушилась гроза,

Ф. прикрыл меня.

И. и Р. на своих руках.

Как кровных братьев,

Как часть себя

Вынесли бережно Ф. и Л.

Что скажете, императоры

Старые и новые в старом мире?

Дважды два —

Не всегда четыре.

НЕЛЬЗЯ

Зной пьет нашу кровь в жаждепламенной.

Сердце стужа лютая пронзает.

Солнце тонет в тучах пыли каменной.

Ночь прожектор усыпил, качая.

Мы свыкаемся.

Но привычка нам вредна.

Привыкать преступно нам

К виселицам и дубинам,

К подлости, к глазам звериным,

К мелкой дрожи жизни голой,

К лапам, что к нам тянет голод.

Если ж мы свыкаться будем,

Завтра не простят нам люди.

АЛГЕБРА

Мы уравнены

По какой-то формуле сатанинской алгебры:

Перечеркнуты все квадраты и кубы счастья.

Все добрые иксы и игреки любви,

Все квадратные скобки труда и свободы.

Остались:

a — существование,

b — жизнь,

a - b,

Существование без жизни,

Докрематориальное уравнение...

Porca madonna!

Мы решаем иначе.

МАРШ ГЕРОЕВ

Шли они, как на параде.

Ряд за рядом,

Те, кто грудью своей прикрыл

Последние корабли

Севастополя.

Клочья бушлатов на спинах матросских,

Словно крылья альбатросов,

Лохмотья тельняшек —

Горды,

Как на мачте флаг.

Раненые, больные, бледные

Шли они, гулкий чеканя шаг.

И кровавая мостовая Маутхаузена

Дрожала...

Один упал.

Эсесовец поднял плеть,

Хлестнул.

Колонна угрожающе зарычала.

Казалось,

Опять грохотал по врагам

Малахов курган.

Мы глазам своим не верили:

Эсесовец

Не хлестнул второй раз.

Зато хлестнула по башням лагерным

Песнь о «Варяге».

Матросы поют,

Матросы шагают,

Казалось — молот по рельсам бил:

«Последний парад наступает!»,

Последний парад наступил!..

КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ

Летят, летят снежинки.

Тишина не дышит.

Сочельник в городке трезвонит поздно.

Над Альпами взлетает песней звездной:

«Ночь тиха, ночь светла ...»

А мы к стене прикованы, к морозу.

Босые ноги обжигает лед.

Топорики зимы раскалывают блоки

И нам от рук ее жестоких

Больно, больно.

А радио у коменданта плещет сладко:

«Ночь тиха ...»

Вдруг курский парень поднялся

И начал крыть:

И в эту ночку фюрера,

И в Гитлера и в Еву,

И в Гимлера со всей его компашкой,

И в тех и в этих! ..

«Пся крев!» — храпит лежащий рядом поляк,

И он в этом деле мастак.

Но парень из Курска знай только тяпает

Словечки вязкие, как смола.

Народ копил в тех словах веками

Боль, насмешки, презренье, ненависть.

Из башни смотрит часовой: Не сон ли это?

Колодники, от стужи синие,

Смеются!

Да, мы смеемся.

Мы смерть одолели,

К стене прикованные,

К морозу и к инею.

Спасибо, Курский соловей!

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Одному из вожаков Сопротивления,

польскому коммунисту

Юзе фу Циранкевичу

Разве это героизм?

Прежде чем померкнут звезды — красться,

Добывать для гибнущих лекарства.

Белокурым бестиям не даваться в руки,

На смерть встать, идти на муки.

Пасть и встать, презрев могилу,

В море боли черпать силу.

Не гасить горенье дружбы,

Из ниоткуда добыть оружие.

Накопить его в тайниках,

В бою последнем держать в руках.

Разве это героизм?

Нет!

Это только сопротивление!

РАДИО

Нетерпение нервы жжет:

«Выйдем ли!»

Опасение душу рвет:

«Выйдет ли!»

А мы —

Нетерпению

И опасению, —

Всем отвечаем,

Что мы Аладины

С волшебной лампой.

За тридевятым морем горечи,

За тридевятой грозой угроз,

В самой дремучей из нор

Самого темного из бараков

Мы прячем ларец,

В котором живет наш Джин.

Когда прожектора лезвие

Рассекает мглу.

Мы выпускаем Джина.

Джин приносит нам

Голос матери-родины,

Песни родного леса,

Соколов наших смелость.

Зря рыщет оборотень.

Наш верный Джин укрыл нас

Шапкой-невидимкой.

И мы скользим от блока к блоку,

Грозные, неуловимые тени,

И души оттачиваем, как штыки,

Для дня, который грядет.

ХЛЕБ

Мы хлеб обретаем,

Сто пятьдесят граммов,

Как влагу — Сахара,

Как икону — молящийся.

Композитор безмолвный.

Прозрачный, как Лунная соната,

Шепчет:

— Хлеб, прости нам!

Мы забываем твое величие.

Нам казалось.

Что ты, как галька в реке, обычен,

И дешев, как песок в пустыне.

Прости, Святыня!

Он прижал свою долю

К сердцу

И медленно, медленно вышел,

Чтоб хлеб свой

Облить лучами солнца.

Какой-то бандит одним ударом

Отнял

Все сто пятьдесят граммов,

Отнял сто пятьдесят тысяч

Ударов сердца.

Сто пятьдесят тысяч шагов

На Родину.

ПРИГОВОР

Стеной людей

Отгорожен в бараке угол,

Где мечется хорьком зловонным

Тот,

Кто отнял у Человека

Хлеб.

Суд пришел:

Неотвратимый, словно совесть,

Неумолимый, как вьюга в Арктике.

Вопль погас в колодце.

Приговор приведен в исполнение.

В ту ночь

Ветер унесся из нашего блока.

Стучал костлявыми пальцами в окна

К тем,

Кто у всех нас отнял

Хлеб.

— Эй, вы!

Слушайте:

Один приговор

Уже приведен в исполнение!

КРЫЛЬЯ

Воют сирены.

Кажется,

Само чудовище Маутхаузена

Рвет из капкана лапу.

Гады заползают в бетонные щели

И дрожат.

Дрожит гневная, выжженная земля,

Дрожит желтый преступный воздух:

С востока летят серебристые птицы, —

Три круга, три круга над нами.

Растоптанными,

Жаждущими,

Иззябшими.

Трижды машут нам краснозвездные крылья.

Приветствуют нас,

И пулей — в солнце.

Гады снова ползут из щелей

С автоматами.

Пистолетами,

Нагайками,

Но бессильные против нас.

Которых только что в добрый час

Благословили

Бессмертные крылья свободы.

ОЖИДАНИЕ

Мы чахнем, как листья осенние.

Мы силы теряем кровавыми каплями пота.

В пыли Штейнбруха

У нас есть ненависть,

Но нет оружия.

И стены смеются над нами,

Оскалив гранитные зубы.

Нам бы винтовку,

Одну бы,

На десять душ,

На сто —

И над нами бы не глумились.

«Оружие будет,

Будет!

Ждите!»

Кто сказал это?

Ночь ли?

Ветер ли?

Может, воздух последний

Человек выдохнул в газ?

А может быть, это Сопротивление?..

И мы ждем,

Пряча ненависть в недрах глаз.

СУДЬИ

Все по-старому —

Мнится им.

И рапортфюрер докладывает.

Как всегда, с усмешкой,

Сколько жизней за день выкурили дымоходы.

Фуражкой высится над нами комендант.

Капо стоит громоздкий, словно айсберг,

Закат проводит по нашим выбритым макушкам

Кровавой кистью.

Пусть мы

Тощи, как месяц на ущербе,

Но все-таки сильнее вас

(Не мстить мы будем,

Месть — утешенье слабых).

Мы судьи в полосатых мантиях.

Великий день суда так близок.

Его провозглашают пушки.

И ветры площадь очищают трибуналу.

Свидетелей не подкупить вам —

Улыбку детскую, угасшую в песке,

И руки матери, застывшие под снегом.

И Б-циклоном умерщвленный стон.

А обвинитель — Совесть человека.

Все будет...

Не будет одного —

Прощения!

ТЕПЕРЬ СЛОВО НАМ

С Востока грохочет.

Теперь — слово нам,

Нам, проклятым, слова лишенным.

У нас — треугольник лишь.

Номер и знак

На нашем тряпье клейменном.

Как Янис спокоен!

Я верю ему,

У нас Саласпилс за спиною,

Мишель — партизан,

Задремал на скамье.

Чтоб силу сберечь перед боем.

Что Жан так взволнован?

Боишься, Маки?

Нет, ждет он заветных ударов.

У Збигнева ненависть

Рвется из глаз,

Как пламя варшавских пожаров.

Минуты, как искры.

И горы горят.

Сигнал нас поднимет мгновенный.

Но бросит ли нас он.

Как связку гранат.

На эти проклятые стены.

Пора наступила!

Товарищ, вперед.

Редуты неволи сметая!

«Это будет последний...»

Пятого мая

Тысяча девятьсот сорок пятого года

Пал Маутхаузен.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ИЗ НАС

Герою Советского Союза полковнику

Льву Маневичу-Старостину

Титаны вздымают горы.

Способны ль поднять они горы горечи нашей?

Титаны вычерпывают моря.

А могут ли вычерпать море наших страданий?

Титаны швыряют скалы на обитель богов.

А нас они швырнуть могли бы

На приступ черного бастиона?

Изможденный, как все мы,

Оборванный, как все мы,

Униженный, как все мы, —

Он это смог. Он — самый сильный из нас.

А ныне,

Когда пал черный стяг могилы,

Когда повержены ворота ада.

Когда в Альпах цветут фиалки

И лес пахнет смолой и счастьем,

Мы роем могилу

Самому сильному среди нас.

Он так долго нес по жизни

Бремя наших бед

И судеб,

Что при одном прикосновении

Легкого луча свободы

Рухнул.

БЕССМЕРТИЕ ДНЯ

Воин в серой шинели

По тропам кровавым поднялся до Альп.

Пронесся салют над стонущим миром

И пришла тишина.

Глубокая, как океанские недра.

Льды глетчеров устлала победа

Красными флагами.

Воин присел на заре у речушки,

Смыл с перетруженных ног

Четыре тысячи боевых километров,

Глянул на солнце, взятое с боем,

И улыбнулся.

Улыбнулась победа ясному небу.

Скромный солдат в серой шинели.

Как мы ждали тебя!

Ночью под холодными звездами

Сердца коченевшие грели

Мыслями о тебе.

Гаснущим взором.

Истерзанным на колючей ограде,

Искали тебя под синими сводами.

Сквозь град оскорблений,

Сквозь треск пистолетный,

Сквозь грохот камней.

Что срывались лавиной,

На ступеньках Штейнбруха М

ы услышали шаг твой ...

И по травам росистым

Навстречу тебе выходили.

Поэтому выстояли.

Поэтому победили.

Травы пахли весной,

А у нас за спиной

Штейнбрух стлался руинами ада.

И на белой скале,

Над радугой водопада

Мы высекли благодарной рукой

Бессмертье

Твое

И этого дня.

Был ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ МАЯ.

Был МИР.

ПЕПЕЛ

Солнцем наполнен, горит виноград.

Это, товарищи,

ваша Юность в долинах Дуная горит

Андрис, и Ласло, и Саша.

Это ваш прах в аромате долин

Жив ощущением боли.

Май орошает ваш пепел дождем

С привкусом горестной соли.

Камень навеки стоит часовым

Там, где в бессмертье ушли вы.

Пеплу, как солнцу, быть вечно живым!

Солнцем для мира вы живы.

Но мы скорбь свою сложили,

Как венки на горькой тризне...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

... Черные башни, ступени смерти,

И бой последний,

И горы горести.

Нас осталось тридцать четыре

И пепел —

Горсти,

Горсти,

Горсти...

Но мы скорбь свою сложили,

Как венки на горькой тризне.

С проклятой земли мы снова

В светлые глаза взглянули

Жизни.

У дороги одноногий

Аист, — что ж, философ мой,

Ты прости, прощай, товарищ,

Уезжаем мы домой!

Радость плещется в знаменах,

В рельсах Родина поет,

Нетерпенье переходит

Через Даугаву в брод.

Из бескрайних синих высей

Льется счастьем ясный путь.

Нам, последним саласпилцам,

Счастье жизнью полнит грудь.

ГЛАЗА

Ко мне пришла ты,

Незнакомка,

Мать.

Вокруг меня уселись весело березки,

И солнечные зайчики на склонах

Не уставали друг за дружкой гнаться.

Звеня, мгновенья плыли меж черемух,

А я учился улыбаться.

Ты только об одном спросила.

Мать,

Где сын твой ...

И над березками вдруг опустилась мгла

И поздний вечер.

Ты только на меня взглянула.

Мать,

Но искра твоего упрека

Сверкнула на бересте моей боли.

И вновь душа обожжена жестоко:

Стократ я виноват перед тобою.

Я выжил, а не он.

Не он,

Кому ты с нежностью по вечерам стелила

Простынку на заждавшейся постели.

Кого встречать ходила

Сквозь метели.

Сквозь ночь.

Когда снега на лунных тропах

Могли так зло, кощунственно блистать.

Как беспощаден молчаливый взор твой.

Мать!

ПУЛЯ-СИРОТКА

Пули свистят,

И каждая ищет

Сердце.

Над детством моим просвистели пули

И под январским солнцем

Девятьсот пятого года

Оторвали от худеньких плеч моих

Суровую добрую руку рабочего.

Над юностью моей просвистели пули

В битвах на Тирельских болотах,

И раскопали сердца друзей моих,

Пламенные, Как Марсельеза.

Над зрелой порой просвистели пули

В Валке, Валмиере и в Саласпилсе,

Они пробили алые стяги —

Сердца моих боевых товарищей.

Но не было там моей пули.

Моя заблудилась

В сумерках судеб.

Застыли ее свинцовые слезы

На холодной гранитной груди

Маутхаузена.

КОЛОКОЛА

Шум уходит гулким шагом,

Улицы

Ныряют в тишь,

Лунный свет рубцы столетий

Убирает с острых крыш.

Я снова дома —

Но не верится мне.

Не верится доброй тишине.

Может быть, сон это.

Будет ветер опять,

И черная вьюга будет швырять

Тебя и меня,

Солнце, землю и звезды

В черные бездны?

SOS! —

Чтобы ночь поглотить нас опять не смогла!

SOS! —

Гудите

Любимого города вещие колокола!

ВОЛКИ

Волки рыщут —

Волков кормят ноги.

Рыщут латвийские волки

По шведским шхерам скалистым,

По рейнским долинам,

Виноградными лозами выстланным,

По каменным джунглям Америки.

Они поседели.

Но волчьи клыки

Еще остры, как штыки.

И пусть бы хоть кто-нибудь ударил в набат:

«Волк среди нас. Берегите ребят!».

Ни один не вскинет ружья,

Ибо в мире, который во тьму погружен,

Волков защищает закон.

И лишь иногда,

Когда выпадет первый снег,

Там, где волк пробежит.

Белый снег

Алым следом горит,

Человек, видя след, говорит:

«Это кровь из Бикирниекского леса,

А это из Келделея,

А это кровь из Саласпилса».

Годы грянули горной лавиной,

Реки вырвались из теснин,

Ливни хлынули в море,

Смывая селенья...

Но все воды мира не смогут смыть

Кровь с мохнатых лап волка.

И никогда

Не смоют.

//zdite_obnovlenija

// Некоторые страницыу меня в книге отсутсвуют. :-((

// Может, в центральной библиотеке найдутся

// еще стихи Эйжена Вевериса.

// Ждите обновления сайта.

САЖАЙТЕ РОЗЫ В ПРОКЛЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Следов не хранит гранит.

Выжженная земля следов не хранит.

Но если ноги кровоточат,

Если сердце кровоточит

И в трех шагах –

Небытие,

Тогда и в камни,

Как ни тверды,

Навеки врезаются

Песен неспетых,

Скульптур неизваянных

И несвершенных открытий

Огненные следы.

Пламенем их

Земля сожжена,

И проклятая стонет она:

– Люди!

Зажгите факел

Над всем, что свято!

Люди!

Сажайте розы

В меня,

Проклятую!